保健師コラム

第7回 五月病とストレス対処法

皆さん、こんにちは。保健師の吉川です。

今年のGWが終わりましたが、皆さんはリフレッシュできましたでしょうか。私はこの休みにベランダ菜園を始めてみました。まずはサニーレタスから挑戦してみましたが、土いじりは人生初。土にも「野菜用」や「観葉植物用」があることを知って驚きました。(そもそも、実家は畑があるため「土を買う」ということ自体が少し不思議な感じです…)

GWなどの長期の休み明けは、なかなかベッドから起きられないのですが、ベランダ菜園を始めたことで、毎朝芽が出ているか楽しみで早起きが続いています。ベランダ菜園で生活リズムが整うといった思いがけないメリットのおかげで、毎年GW明けにある五月病のような億劫な気分にもならず、自分でも心底驚いています。

今回はこの「五月病」についてお話します。「五月病」とは、正式な医学用語ではないのですが、その名の通り、連休明けに起きやすい心身トラブルの総称として、今ではよく耳にしますね。特に、新入社員の皆さんや、異動など環境の変化があった方は要注意です。

今回はこの「五月病」についてお話します。「五月病」とは、正式な医学用語ではないのですが、その名の通り、連休明けに起きやすい心身トラブルの総称として、今ではよく耳にしますね。特に、新入社員の皆さんや、異動など環境の変化があった方は要注意です。

新生活では、無理をしてしまいがちになり、知らず知らずのうちにストレスが溜まっていることも多いです。環境が変わることで、「適応障害」といった心身の不調をきたすことがあります。それがこの連休明けに起きやすいのです。

・意欲がわかない、物事を悲観的に考えてしまう

・よく眠れない、食欲がない などの心身の症状が代表的です。

特に、

「今まで楽にできていたことができなくなった」

「大好きだった趣味に興味が持てなくなった」

「常に漠然とした不安があり落ち着かない」などの症状は、心のSOSサインです。

五月病は放っておくと、本格的なうつ病に進んでしまうこともあるのであまり軽視しないでくださいね。

五月病を防ぐには?

①生活リズムを整える

朝起きて太陽の光を浴び、夜になると自然に眠くなる――こうした【体の自然なリズム(サーカディアンリズム)】が整うと、自律神経(交感神経と副交感神経)の切り替えがスムーズになり、ストレスに強くなります。また、決まった時間に寝て起きることで、深い睡眠(ノンレム睡眠)がとれやすくなります。睡眠中に脳は情報整理をしたり、感情を整えたりしているため、睡眠の質が上がると気持ちの安定にもつながります。

あと、最近よく「幸せホルモン」と呼ばれているセロトニン(心の安定に関わる脳内物質)が分泌されやすくなります。このセロトニンは感情を安定させ、うつっぽい気分を防ぐ役割があるのです。連休中につい夜更かしをしてしまい生活リズムが乱れた方は、意識して朝は決まった時間に起きることから始めてみてくださいね。

②ストレスへの対処法を身につける

「ストレスは必ずあるもの」と認識して、ストレスと上手につきあう方法を考えましょう。ストレスの対処には大きく2種類に分類できます。

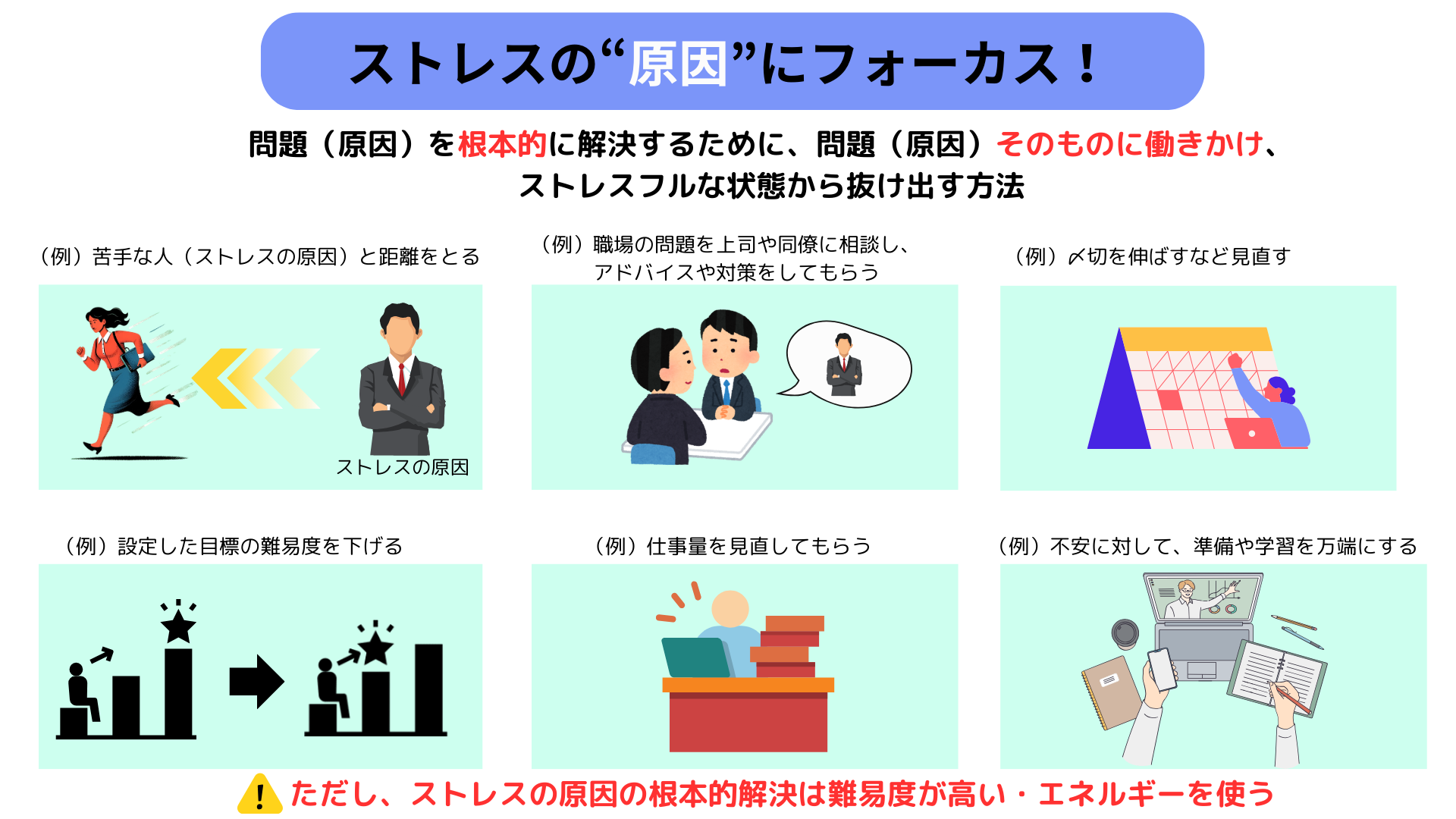

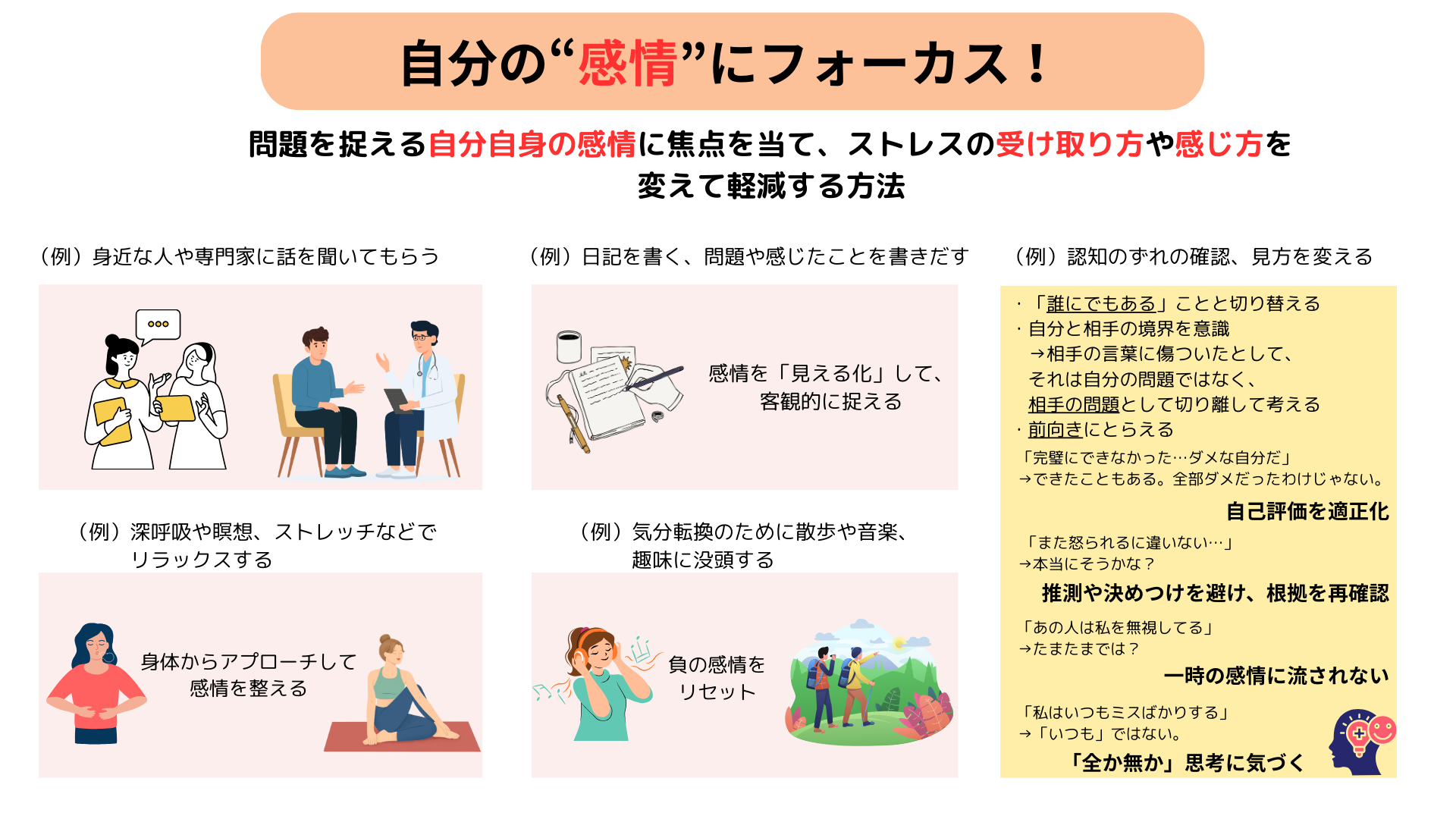

ストレスの原因となっている問題そのものに働きかける方法と、自分の感情に働きかけて、ストレスを軽減する方法です。ストレスの原因を対処する方法は、難しく、エネルギーも使うため、自分の感情にフォーカスを当ててストレスを軽減するほうが比較的簡単です。

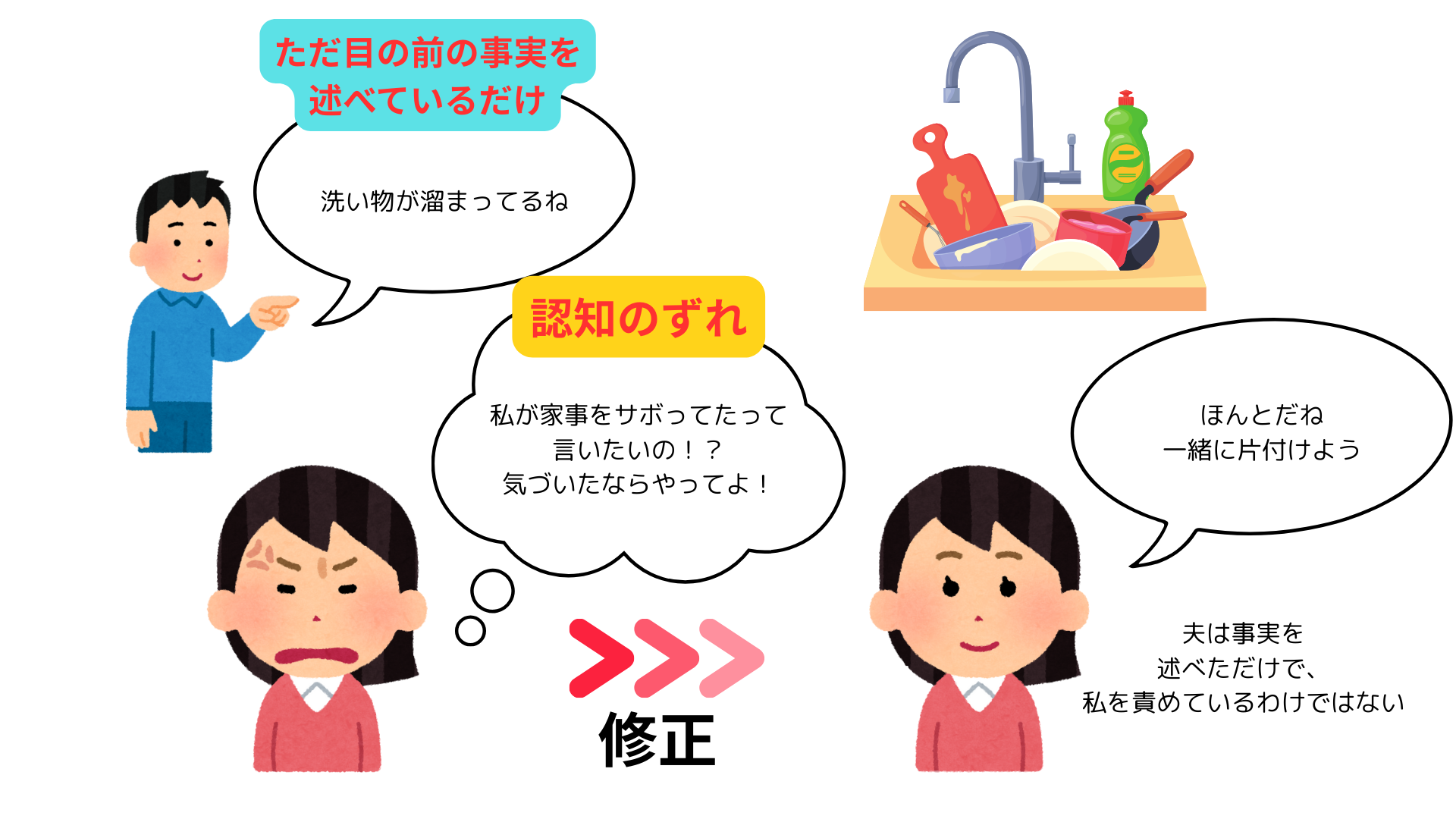

その中で、自分の「認知のくせ(ずれ)」を確認して修正する方法は少しトレーニングが必要ですが、とても効果的です。私も普段の生活や仕事の中で、自分の認知の「くせ(ずれ)」があることに気がつきました。例えば、夫が「洗い物が溜まってるね」と言った時です。

私はついイラっとしてしまうのですが、夫はただ目の前の事実を述べているだけで、私を責めているわけではないと考えなおすようにしています。イラっとした時に、一度なぜ自分がイラっとしたのかを冷静に考えてみると、自分の認知の「くせ(ずれ)」がわかって面白いので、ぜひ挑戦してみてくださいね。